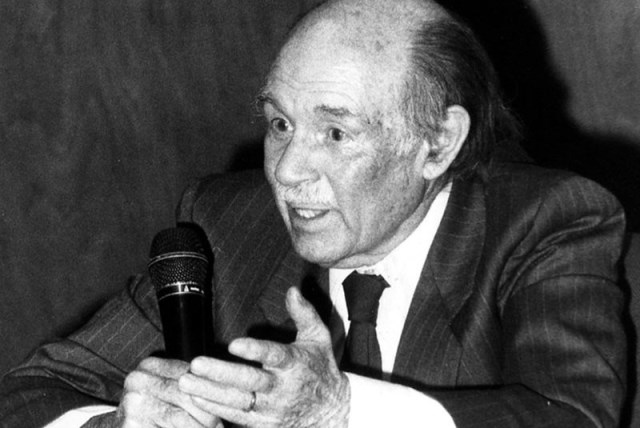

Edmundo Valadés y su encuentro con su niño eterno

“Te inicié en la libertad de vivir y te dejaste imponer grilletes. Te di una maravillosa infancia. La has perdido. … Estás de más. Eres un extraño. No me gustas. No quiero conocerte. Vete».

Por Héctor Rodríguez Espinoza

Edmundo Valadés Mendoza (22 de febrero de 1915, Guaymas, Sonora – 30 de noviembre de 1994, Ciudad de México), fue cuentista, periodista, editor e intelectual.

Defensor y propulsor del cuento como género y del hispanoamericano y mexicano, además de ser uno de los primeros promotores de la micro ficción en América Latina a través de su revista El Cuento, que fundó en 1939, del que fue director hasta su muerte y rebasó los 110 números. Se convirtió en una de las más difundidas y buscadas publicaciones periódicas literarias de la época.

Difundió cuentos y cuentistas poco conocidos, a través de una búsqueda de nuevos talentos y de traducciones de clásicos en otras lenguas que muchas veces él realizaba. Escribió sus propios cuentos y micro ficciones, que publicaba alternadamente en su revista y en volúmenes como La muerte tiene permiso, su primer volumen propio y uno de los más vendidos en la historia editorial del Fondo de Cultura Económica.

Se desempeñó durante muchos años como periodista en las revistas Hoy y Así. Ingresó al diario Novedades como reportero, editorialista y director editorial y publicó columnas de crítica literaria en El Día, Excélsior y Uno más uno.

Fue subjefe de la oficina de prensa de la presidencia de México durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines e importante colaborador y profesor del Centro Mexicano de Escritores.

Presidente de la Asociación de Periodistas Cinematográficos de México, de la Asociación de Escritores de México.

Presidente de la Asociación de Periodistas Cinematográficos de México, de la Asociación de Escritores de México.

Recibió la medalla Nezahualcóyotl, por la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM), el Premio Nacional de Periodismo de México en 1981, por su trabajo en la revista El Cuento; el Premio Rosario Castellanos, por el Club de Periodistas de México.

El 14 de mayo de 1987, la Universidad de Sonora le otorgó el Doctorado Honoris Causa.

Los promotores de este merecido Doctorado programaron una visita a su natal puerto de Guaymas.

Durante su regreso a la ciudad de México, seguramente con un reciente torbellino de emociones en todo su ser, escribió uno de sus mejores cuentos, autobiográfico, en el que rescató su niñez desde lo más profundo de su corazón:

El Extraño

“Mi padre cerraba uno de sus párpados. Cuidadosamente, como si con los dedos lo desatornillara, se extraía el ojo oculto y lo dejaba caer en un vaso de agua, el ojo era invisible, pero allí estaba. Observaba yo el vaso, donde reposaba el ojo verídico, separado de su cuenca, y luego el párpado, tras el que habría un angustioso vacío. Era la edad de creerlo todo, esa fuerza inmensa que después se desmorona y nos insensibiliza.

A la vuelta de la casa, como prolongación de la calle, se levantaba un imprevisto cerro. Era el límite, el muro, atrás del cual se verían cosas insólitas: ciudades maravillosas o mundos mágicos. En un tiempo sin ubicación, según la leyenda hogareña, bajaban de ese cerro los apaches, a cometer sus tropelías cuya terrorífica descripción era fascinante oyéndola en la seguridad familiar. También, en la temporada de lluvias, bajaban torrentes acuáticos que inundaban el callejón, defendido por altísimas banquetas. Y el primer hallazgo de la sensualidad: sentir entre las junturas de los dedos de los pies el cosquilleo extrañamente acariciador del agua y la tierra arenosa. En el balcón de la casa de enfrente, la única de dos pisos, un niño se esforzaba diariamente por introducir la cabeza entre los dos barrotes. Una vez lo logró y no pudo sacarla. Sus gritos desesperados atrajeron al vecindario. No olvido esa cabeza, convertida en mueca de espanto, aprisionada como en una tortura china, llegué a creer que tendrían que cortársela y me quedé esperando el desenlace. Allí debí aprender que no ocurre siempre lo que uno espera.

Debo haber sido callejero. Esperaba a las calles o casas vecinas, donde podía pasarme el día jugando con mis amigos. Tendría yo tendencia a la libertad. Mi madre me ataba a veces de su máquina de coser. Ella es una desvaída imagen, una fugacidad inconcreta, una ternura incumplida. ¿Qué me queda además de la visión irreal de su traje blanco, bordado? Puro desarraigo de mi primera infancia. Me ha dolido siempre.

No hace mucho, un día de estos, después de una ausencia que fue casi una vida, regresé. Esa esperada sorpresa inauditamente verde-azul del mar; esos cerros coronados de remates absurdos o imposibles. Y el mar, síntesis de inmensidad que no pude calcular. Más cerca, las olas, vaivén que extasía en concentraciones sin objeto. ¿Qué recuerdas? Nada preciso. Imposible ensamblar este puerto con el que, nebuloso, se me pierde en la memoria. Tristeza. Un motel, rodeado de arena. Casas con techo de paja. Aire salino. Y una brisa que se unta a la piel, pertinazmente. Entre lo pasado y lo presente, ¿qué recuerdas? Sale la carretera a la calle principal del puerto, todo extraño, remoto. Sensación de haber perdido para siempre lo mejor que pudo haber en mí mismo. El recuerdo no encaja. Trata de husmear tu pasado. Es tiempo inexistente, sin evidencias. Es como imaginarse al que uno hubiera querido encarnar idealmente, a deshonra. Más casas, algunas, testimonios de antiguas generaciones, de otras épocas, de seres olvidados, desaparecidos. Todo se escapa. Gentes que son otras, ajenas. ¿Dónde estoy aquél? ¿Lo podré atrapar? Se me evade. Es domingo y la tranquilidad del asueto parece aquietar a la misma bahía, inmóvil bajo un sol denso. Algunos barcos, en la rada, meciéndose suavemente. Los muelles, sin trajín, son una desolación que me oprime. Pacas de algodón, bultos, esparcidos aquí y allá, me da la impresión de que es a mí a quien han dejado olvidado para siempre. Intento acercarme lo más posible a mi infancia. Voy al callejón, en el que empecé a vivir. Reconozco la casa de los dos pisos, los barrotes en que se quedó aprisionada la cabeza de ese niño. Las banquetas ya no son altas. Me confundo en tratar de ubicar la que fue mi casa. ¿Qué más ves? Veo a un niño sin rostro, que salta, que corre en velocípedo. Desde allá me observa. Nos contemplamos. Y él es el que habla: «Desde aquí te veo. No me gustas. No eres lo que yo era. Tus ojos no son míos. Tú eres otro. Yo soy feliz, no tengo ningún fardo, ningún complejo, ninguna frustración. Este callejón es mi ciudad, mi sueño, mi juego. Vivo feliz en este puerto. Soy parte de él, todos me conocen. Voy al muelle, soy amigo de los marineros, de los pescadores, me dejan subir a sus barcos. No, ese en que estás tú, no soy yo. ¡En eso me has trastocado! Te inicié en la libertad de vivir y te dejaste imponer grilletes. Te di una maravillosa infancia. La has perdido. Vienes a tratar de recuperarla. No te será posible. Estas ya demasiado lejos. Vete. Déjame aquí con mis juegos, con mis sueños, con mis secretos infantiles, con mi callejuela. No voy a revelarte nada. Esta es mi calle, mi casa. Estás de más. Eres un extraño. No me gustas. No quiero conocerte. Vete».

¿Madurez?

¿Cuántos —al pasar de las décadas— “el niño” que llevamos en nuestro ser adulto, nos reclama lo mismo y nos corre de “su” paraíso?