La izquierda quiere suprimir el derecho a la objeción de conciencia

Reconocer el derecho humano a la objeción de conciencia, es un acto de Libertad.

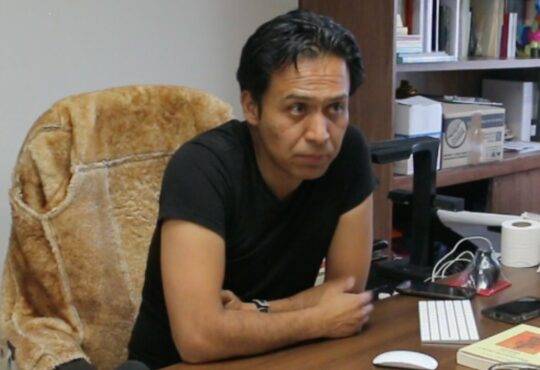

Por Dr. Jorge Ballesteros

La Objeción de Conciencia es un derecho humano, que se ejerce cuando el contenido o deberes que impone una norma legal se oponen a las normas éticas o convicciones morales de una persona. Lo hace por considerarlo un deber de conciencia, una obligación moral ante sus valores. Es cuando por razones éticas, religiosas o ideológicas una persona decide no acatar la ley.

La objeción de conciencia es también un bien jurídico básico, que no existe porque haya sido reconocido por la ley, sino que es reconocido por la ley porque significa y manifiesta el respeto civil debido a la identidad moral de las personas. Por ello constituye uno de los derechos fundamentales.

Estos son los temas más frecuentes en que los médicos y personal paramédico ejercen su derecho a la objeción de conciencia:

-Pena de muerte.

-Tortura y prácticas inhumanas o denigrantes.

-Eutanasia.

-Aborto.

-Intervenciones de reproducción humana.

-Esterilización.

-Contracepción y contra gestación.

-Fecundación asistida.

-Manipulación de embriones.

La objeción de conciencia es un acto privado hecho para proteger al agente de sufrir interferencia por parte de la autoridad en cuestiones que considera son privadas. La objeción de conciencia no tiene como intención última la modificación de leyes o políticas, sino simplemente la protección de la esfera privada ante una imposición que se considera contraria a la conciencia y a los principios morales individuales; es un fenómeno fundamentalmente individual y privado.

Al único personal que hace referencia la disposición legal es al médico. Es importante pensar que dicho médico es el especialista en salud reproductiva que entra en relación con su paciente y es responsable de llevar a cabo el análisis clínico del caso y el diagnóstico de este para, finalmente, establecer el tratamiento correspondiente y llevarlo a cabo.

Sin embargo, existen posturas que opinan que esto debe extenderse a otros participantes del equipo de salud: otros profesionales médicos (anestesiólogos, cirujanos, otros interconsultantes), enfermeras, nutricionistas, técnicos, camilleros, afanadores; quienes tienen derecho a libertad de pensamiento, conciencia y religión.

Este derecho se entiende como la “abstención de una persona a cumplir lo mandado por un ordenamiento jurídico, debido a que el cumplimiento del mismo es incompatible con un valor moral propio del individuo” y, por tanto, el ejercicio de dicho mandato resultaría violatorio de su conciencia.

Un ámbito en el que se hace necesario el reconocimiento de este derecho es el sector de la salud, donde la toma de decisiones y las acciones éticas implican un compromiso con la vida humana y se centran en la objeción de conciencia

Diversos pronunciamientos de la Corte Constitucional, como juez encargado de velar por el respeto y la inviolabilidad de los mandatos constitucionales, han puesto en conflicto derechos como la vida y la objeción de conciencia frente a un denominado “derecho” a la interrupción voluntaria del embarazo

La actualidad constitucional que vivimos en México deja en evidencia un reto grande para todo tipo de profesiones, no solo en el nivel jurídico o de la salud. La realidad de nuestro país —y, en general, de América Latina— demanda la formación de profesionales capaces de solventar las diferencias entre lo que dicta la conciencia y lo que dicta la ley

Según la Real Academia de la Lengua, la conciencia se define como: La propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo experimenta, conocimiento interior del bien y del mal, conocimiento reflexivo de las cosas, actividad mental a la que solo puede tener acceso el propio sujeto y acto psíquico por el que un sujeto se percibe a sí mismo en el mundo.

La palabra conciencia tiene sus raíces en el latín consciere, que significa conocimiento, y conscientia, que significa tener ciencia, es decir que la conciencia representa una relación entre un sujeto que tiene capacidad de conocimiento y un objeto por conocer; lo que implica que la conciencia nos brinda el poder de conocer y reflexionar

Por otro lado, Martínez define la objeción de conciencia como: La negativa o el rechazo al cumplimiento de un deber jurídico de naturaleza personal por razones de conciencia, en este caso la persona que se niega a cumplir su deber jurídico de respetar o rechazar la decisión del paciente frente a un determinado procedimiento o tratamiento, solicitando ser dispensado del cumplimiento de dicho deber.

Para Raz, “la objeción de conciencia es un acto privado para proteger al agente de interferencias por parte de la autoridad”. Se trata de una actuación del fuero interno de la persona que, al tener exteriorización y repercusiones en el ámbito social, es objeto de regulación en el ordenamiento jurídico

En diversos contextos sociales se entiende la objeción de conciencia como “una figura cuya motivación última siempre es de carácter religioso”. Esta posición evidencia un yerro en su contenido, dado que omite muchas —de hecho, la mayor parte— de las razones en las que se funda el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia como son los argumentos éticos, morales o de otra índole diferente a la religiosa.

Por lo anterior, es posible ajustarnos a una definición del derecho a la objeción de conciencia, mayoritariamente aceptada, como: Un juicio de carácter ético que no equivale a subjetividad, tendencia, gusto, hábito o deseo, es la resistencia que el individuo ofrece al cumplimiento de una norma cuando ésta entre en conflicto con sus propias convicciones y cuya actitud de abstención ante un deber jurídico está impulsada por imperativos axiológicos o morales.

Es pues, un rechazo a someterse a una norma o disposición de una ley positiva que se considera injusta por oponerse a la ley natural, y esa oposición es esencial para la defensa de la vida.

La persona humana desde el inicio de la vida

Los avances de la ciencia y sus consecuentes aplicaciones clínicas han llevado a un mayor conocimiento de cómo ocurren los procesos biológicos, lo que crea un gran campo de investigación en beneficio del ser humano.

Sin embargo, de igual manera se abre un nuevo campo que posibilita toda una serie de manipulaciones que afectan la protección de la vida: células madre, fecundación in vitro, investigación con embriones, clonación, entre otros, son procedimientos que atentan contra la vida desde su inicio, lo cual demanda una reflexión ética.

En consecuencia, para poder desarrollar una reflexión bioética adecuada en torno a las intervenciones que se pueden realizar al inicio de la vida humana, es primordial saber cuándo comienza esta. Actualmente tenemos que enfrentarnos al gran dilema relacionado con el comienzo real de la vida humana y el valor que debe conferirse a ella.

Como menciona Arango Restrepo, “Si la vida humana es un proceso, el principio de la vida será́ el inicio del proceso”. Por esto es por lo que el ser humano debe ser tratado y respetado como persona desde el momento de la concepción.

A partir de ese primer momento de vida se le deben reconocer los derechos de toda persona, contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La concepción de la persona humana es el inicio de la vida, se considera como valor supremo y punto de referencia, como un fin y no un medio, lo que confiere el fundamento del respeto a la dignidad humana, y asienta su base en la vida misma del ser humano, y este debe ser el principio que guíe todas las decisiones éticas.

Como vida humana, el embrión debe protegerse desde el momento de la concepción y, por tanto, es lícito poner límites a cualquier intervención o investigación que se desee hacer con él.